EV車の弱点、新型電池開発で1,000Km無充電走行可能に!京大・トヨタが開発

リチウム電池の約7倍の蓄電率

京都大学とトヨタ自動車のプロジェクトチームは、1回の充電で東京から福岡、約1,000Kmを走行できるEV(Electric Vehicle:電気自動車)用の新型フルオライドイオン電池の開発に目処がついたことを公表しました。

これまでEVは、1回の充電で300〜400Km、EV元祖の米テスラ社でも600Kmの走行が限度でしたが、同チームは現在のリチウム電池の約7倍に高める技術の開発に好感触を示しました。

EVの走行距離問題は、世界各国の自動車メーカーでの課題であり、試作車とは言え世界中の研究者が解を探っている状態でした。

環境に優しいEVの最大メリット

EVは、電気モーターを原動力とする電動輸送機器で、これまでもゴルフ場のカートやフォークリフトなどに利用されていました。

EVは、原理的にもエネルギー効率が良く、何より環境に優しいなどメリットが大きい一方、EV自体の価格の高さや走行距離の短さ、充電時間の長さなどが指摘されていました。

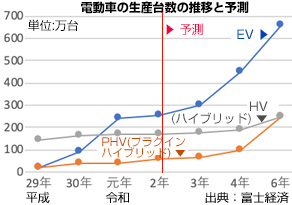

ただ、30年前頃よりEVが販売され、格段の技術進歩が進捗し、20年前頃には日・米・欧・アジアの主要自動車メーカーが開発、販売に乗り出しました。

慶應義塾大学の学生が起業したSIM-Driveなど、ベンチャー企業の参入も盛んになっています。

リチウム電池の限界をフッ化物イオン電池へ

京大・トヨタ自動車チームは、リチウム電池の限界を超えるエネルギー密度があるとされたフッ化物イオン電池に目をつけ、効率よく電気を生み出すことを確認しました。

エネルギー密度が高ければ、軽くて小さな電池ができ、同じ大きさでも電気を長く使用できるることが可能としています。

また、イオンが動く隙間をリチウム電池でよく使われている液体でなく、個体の電解質に変えることで熱を逃す工夫を省き、全固体とフッ化物イオン電池が相乗効果を発揮すれば走行距離1,000Kmも十分に可能性があるとしています。

AI技術活用でさらなる開発も

今後は、元素の相性をAI(Artificial Intelligence:人工知能)を使い予測するシステムなど新たな発想の取り組みが鍵となりそうで、AI技術で先行する米国や、その知的財産を真似する中国が次世代電池の開発でも優位に立つ可能性も懸念されます。

量産や市場開拓では、約20年前に日本はリチウム電池のシェアで世界上位だったものの、中国や韓国の低価格戦略に圧倒された苦い経験もあります。

リチウム電池の次に来るのは何か、海外メーカーも次の一手を狙っています。

●関連記事:「日産EV「リーフ」のリチウムイオン電池を保証、EV普及へ不安を払拭!課題は走行距離に充電施設」[2013.6.14配信]

[2020.8.14]

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: EV車の弱点、新型電池開発で1,000Km無充電走行可能に!京大・トヨタが開発

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.h-yagi.jp/mt5/mt-tb.cgi/3541

コメントする