【物流2024年問題】新労働法施行が中小企業に投げかける大きな波紋[前編]

2024年4月、日本の物流業界は大きな転換点を迎えます。新たな労働法規制が施行され、トラック運転手の時間外労働が年間960時間に規制強化されます。つまり、1ヵ月の時間外労働の上限は平均80時間となるわけです。これは現行の残業上限から19時間短縮する計算で、東京〜大阪間の往復輸送時間に相当します。そのため、事業者は運行本数を減らすかドライバーを増やす必要があり、一部では、最大4割の事業者が倒産・廃業するといわれています。

今回は、この「物流2024年問題」について、前編、後編に分けてお話しましょう。

トラックドライバーの労働時間制限と物流業界の未来

新たな労働法規制は、人手不足に悩んでいる物流業界にさらなるプレッシャーを与えます。トラック運転手の労働時間が制限されれば、この業界への新規参入が減ったり、トラック運転手が職を辞めたりする可能性も出てきます。そして、その結果、物流コストの増加、配送の遅延、または配送不能といった問題が発生するかもしれません。

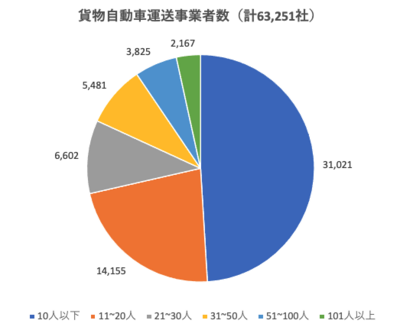

特に、日本の物流業界はトラック事業者の99%を中小企業が占めているので、こうした変化に対処するための必要な資源や専門知識を持っていません。そのうえ、物流業界の多重下請け構造、運賃・料金の不透明性がこの問題をさらに複雑にしています。結果として、競争力の低下が起こり、最悪の場合、事業の継続が困難になる中小企業が出てくるでしょう。

このように「物流2024年問題」は、中小企業の経営者にとって避けられない問題です。政府の対応が遅れている現状では、中小企業の経営者自身が何らかの対策を講じ、業界全体での連携強化が求められます。

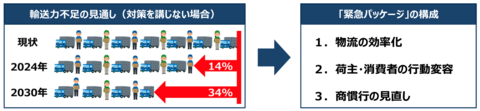

出典:国土交通省

物流革新緊急パッケージの期待と現実のギャップ

政府は「物流革新緊急パッケージ」を策定し、①物流の効率化、②荷主・消費者の行動変容、③商慣行の見直しを3本柱に据えています。しかし、前述したとおり、日本の物流業界の特徴として、トラック事業者の大多数が中小企業で占められており、政府の対策が想定どおりの効果をもたらすのは難しいといわざるをえません。政府の対策の中には、「物流経営責任者」の選任を義務付ける法制化も含まれていますが、補助金による支援方針はあるものの、初期投資の負担は中小企業にとって非常jに重く、導入が円滑に進むとは思えません。

また、政府は、荷待ち・荷物の積み下ろし時間の削減や荷物の積載率向上などの試算を行い、人手不足を補う計画を立てています。しかし、実際にこれらの対策が十分に効果を発揮するかは不明であり、政府の対応が後手に回っていると感じる中小企業経営者も少なくありません。

出典:内閣府

人手不足とコスト上昇がもたらす連鎖反応

物流業界は、人手不足とコスト上昇の波にさらされています。特にトラック運転手の不足は深刻で、中途採用の求人数が前年比で61%増となっています。この人手不足は、運賃の上昇に直結し、過去最高水準を更新し続けています。しかも、運賃の上昇は製品価格や宅配料金の値上がりとなり、消費者の負担増にもつながっています。

労働法の改正に伴う時間外労働の制限は、特に長距離輸送を行う企業に影響を与えています。これにより、交代要員の確保や休憩時間の取得が必要となり、労働時間の効率的な管理が求められています。企業は労働力確保のために給与を引き上げていますが、それに伴い運賃も上昇しており、この負のスパイラルは簡単には解消されないでしょう。

物流業界は燃料費の高騰も抱えており、これがさらに業界全体のコストを押し上げています。こうした問題は、利益率の低い物流業界にとって一大事であり、持続可能な解決策を見出すことが急務です。

労働力不足が引き起こす運賃の上昇

それでは、物流業界はいかにして労働力の確保行えばいいのでしょうか?

労働基準法の改正によりドライバーの労働時間が制限されるため、労働力不足の解消は容易ではありません。例えば、フジトランスポートは経験者を中心に70人のドライバーを採用し、さらに300人以上の中途採用を計画しています。しかし、厚生労働省の職業安定業務統計によると「自動車運転の職業」の有効求人倍率は2.48倍であり、ドライバーの採用に苦戦している企業は少なくありません。

運賃の動向も物流業界における重要なファクターです。労働力の確保に伴うコスト上昇は運賃に直接反映され、トラック運賃は過去最高を更新し続けています。主要路線である東京〜大阪間の運賃は現在100キログラムあたり2850円前後で、これは過去最高値です。大手宅配業者であるヤマト運輸と佐川急便は、基本運賃を1割程度引き上げ、さらにヤマト運輸は年度ごとに運賃を見直す考えを明らかにしています。

これらの動向は、物流業界の構造的な課題を浮き彫りにしています。特に影響の大きい中小企業は、労働力の確保とコスト抑制の両立を図るための新しい戦略と解決策を模索する必要があります。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 【物流2024年問題】新労働法施行が中小企業に投げかける大きな波紋[前編]

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.h-yagi.jp/mt5/mt-tb.cgi/3713

コメントする