東日本大震災から10年、進まぬ復興、余る補助金の実態は

世論調査、進まぬ復興3割、原発汚染も進まず6割

東日本大震災の発生から10年が経ち、NHKが全国に約3,600人を対象に行った世論調査によると、全体の3割近くが「被災地の復興が進んでない」と答えており、特に福島第一原子力発電所の除染が進んでいないと回答した人も6割を超えています。

大震災における国の復興対策の課題についても「原発事故への対応」が76%と最も高く、「住宅再建への支援」が62%、「被災地の産業への支援」が57%と続き、依然として復興を実感できない人がいる事が浮き彫りにしました。

福島第一原発は、約30年後に廃炉にする計画の先行きは遠く、住宅再建も全国に避難している避難者数は未だ約41,000人、復興地の産業支援も雇用者がいなければ進むこともできません。

復興への補助金2,000億円、活用は5割弱

一方、被災地の産業支援については、被災地で雇用を創出する国の補助金が十分に活用されず、平成25年度に2,090億円の基金を設置したものの、令和元年度末時点で5割弱しか活用されていないことが判明しました。

これは、雇用の条件や計画変更などのハードルが高く、申請した企業の辞退が相次いでいることが要因であり、制度運用が復興の進行を鈍らせていると考えられます。

国は、総額37兆円超えの復興事業に関する予算を計上しましたが、土地のかさ上げや防潮堤の新造、インフラ整備の復旧などの比率が大きく、ヒト・モノ・カネが優先されたことで、国は被災地の雇用創出も欠かせないとし、多額の補助金を被災地に投じました。

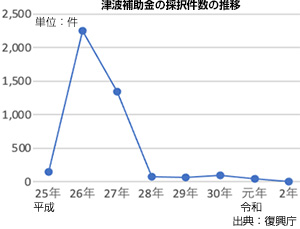

津波補助金、設備費75%を補助も条件のハードル高く

この代表格に「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(津波補助金)」があり、岩手、宮城、福島など5県で工場や倉庫、物流施設・商業施設を新設する企業に、設備費の費用を約75%を補助してきましたが、規模に応じて受給条件は事業主に雇用者に対し、正規雇用が定められています。

問題は、設備完成後に補助金が出るかどうかの仕組みで雇用計画に不備があれば補助金は出ず、計画を少なく見積もると補助金も減り、投資に踏み切れず悪循環が辞退をを招く結果となっています。

また、被災地では人手不足となり、人口減と復興へのニーズが増加したことが重なり、有効求人倍率が急上昇し、雇用を確保できない企業が相次ぎました。

緩和施策、効果と検証が必要と

このような要因から申請件数は減少傾向となり、採択件数も伸び悩むことが実態で、雇用計画を達成できなくても補助金の減額に留めるなどの緩和施策が必要と考えられます。

東日本大震災から10年が過ぎ、被災地の復興を促進するためにも補助金を投じた効果と課題を検証していくことが重要となり、被災者が新たな仕事や生活など日常を取り戻すためにも中長期的に支援していくことが必要となるでしょう。

●関連記事:「復興支援決定事業者「7年でまだ732件?」金融庁、支援期間延長で金融機関へ支援要請」[2018.2.6配信]

[2021.3.12]

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 東日本大震災から10年、進まぬ復興、余る補助金の実態は

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.h-yagi.jp/mt5/mt-tb.cgi/3617

コメントする