事業再生ファンドが必要な中小企業の再建!倒産減少は国・自治体の支給金、緊急融資の支援

コロナ禍で売上減少、ネット通販や早朝営業・デリバリー事業へ転換の努力

新型コロナウィルス感染症が日本で発症して1年が過ぎ、不要不急の外出自粛や飲食店などの時短営業、2回の緊急事態宣言の発令により、製品やサービスなどを売りにする中小企業、小規模事業者、個人事業主にとっては試練の1年となりました。

売上の急減が関連企業にも及び、インターネット通販などで直接消費者に販売する事業者や、飲食店ではデリバリーへ転換したり、早朝からの営業を行うなど試行錯誤で売上復活に努力を惜しまない姿が見られます。

コロナ禍において、過剰債務状態に陥った事業者は少なくなく、事業者を事業再生し、経済復興には新たに事業再生ファンドの活用が必要と考えられます。

国の地域経済活性化支援機構も事業再生ファンド

事業再生ファンドは、投資家から集めた資金を活用して経営不振に陥った企業の立て直しを行うファンドであり、民間のみならず、国が運営する地域経済活性化支援機構も事業再生ファンドの一つです。

事業再生ファンドは、経営不振企業が対象となっており、本来であれば投資対象から外れる企業へ投資することとなり、投資リスクが通常の企業への投資よりリスクが高くなり、適切な投資判断力が求められ、専門的な知識も必要となります。

事業再生ファンドの対象となるのは、優れた技術やノウハウを持っており、本業の収益力が高い企業が理想といえます。

コロナ収束後も「新しい生活様式」に対応が必要

コロナ経済不況は、これまでの周期的な経済変動によるものではなく、将来的にウィルスが収束しても、その間に失われた売上が戻るものでなく、コロナ禍で定着した「新しい生活様式」に対応しなければなりません。

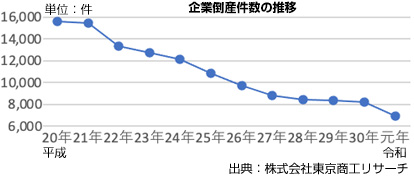

ただ、このようなコロナ化の状況でも企業の倒産件数は極端には増えておらず、東京商工リサーチによると、昨年11月の倒産件数は前年同月比21%減、12月は同20.7%減と、いずれも過去45年間で2番目の少なさで済んでいます。

これは、国や自治体などからの補助金や給付金の支給に加え、政府系・民間金融機関の無担保・無利子融資、信用保証付緊急融資の支援といってもいいでしょう。

劣後ローンで資本化するより事業再生ファンドで短期間解決へ

事業再生ファンドは、国にとっても政府系金融機関や官民ファンドから資本とみなされる劣後ローンを注入し、過剰債務を悪化させ問題を長引かせるより、事業再生ファンドの活用で民間で処理を促進させることで国が資金を投入する先が金融機関だけに収まります。

官民が協調し、事業再生ファンドを準備し、官民とも貸付債権の譲渡を行うことで企業の過剰債務問題を短期間に解消することが、ポストコロナの経済再生に必要になると考えられます。

●関連記事:「地域経済活性化支援機構:事業再生案件が今年度で100件超に。金融機関よりノウハウに優れる」[2017.6.5配信]

[2021.2.23]

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 事業再生ファンドが必要な中小企業の再建!倒産減少は国・自治体の支給金、緊急融資の支援

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.h-yagi.jp/mt5/mt-tb.cgi/3611

コメントする