2023春闘、ワークマンの場合「賃上げすれば社員は必ずついてくる」

減益なのに賃上げ5%に踏み切ったワークマン

2月23日、作業服大手ワークマンの春夏向け新商品発表会が行われました。そこで土屋哲雄専務が「4月から全社員約360名の賃金を平均5%引き上げる」と発表しました。ベア(基本給の底上げ)は3%です。

2023年3月期の税引き利益の見通しは前期比19%減の148億円。1月末に人事が出した案の上げ幅は過去10年間の平均賃上げ率を踏襲した平均3.8%でしたが、業績が悪化しているさなか、人事部長曰く「これでも多いくらい」でした。

しかし、物価高はおさまらず、消費者物価指数は前年比4%も上昇しています。賃金を3.8%上げたとしても実質賃金はマイナスです。これでは「賃上げになっていない」として、役員は自分たちの賞与をカットするなどして原資を捻出、平均5%の賃上げを決めました。

中小企業も人材確保のために賃上げせざるをえない

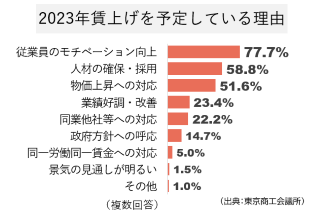

少子高齢化で労働人口が減少し、どの業界も人手不足です。日本商工会議所が約3000社の中小企業を対象にして行なった調査(複数回答)によると、賃上げの理由として、77.7%の企業が「従業員のモチベーション向上」と回答、58.8%が「人材の確保・採用」と答えています。約半数の企業が「物価高への対応」としていますが、実際、いま増やさなければ実質的に賃金カットになってしまいます。

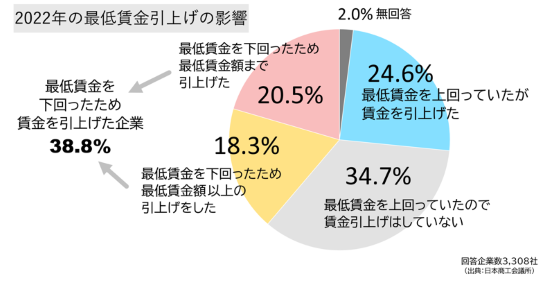

2022年秋の最低賃金引き上げは前年度比3.3%と過去最高でした(関連記事:「最低賃金の大幅引き上げ3.3%、中小企業は助成金などの活用を!」[2022.8.19配信])。前掲の日本商工会議所の調査では、最低賃金引き上げを受けて、6割強の企業が賃上げを行なったそうです。

そのうち「最低賃金を下回ったため賃金を引き上げた企業」が、人件費の増加にどうやって対応したのか。多くの企業が正攻法で賃上げの原資を増やそうとしています。

「商品・サービスの値上げ」(28.3%)

「販路拡大に取り組む」(22.3%)

ただし、17.8%の企業が「残業時間・シフトの削減(非正規社員を含む)」としていることから、建前では最低賃金をクリアしているとしても実際に従業員の手取りが増えたのか疑わしいケースがあることもわかります。なかには「具体的な対応が取れず、収益を圧迫している」と答えた企業も15.8%もありました。

ワークマンが大幅な賃上げを決断するに至ったのは「優秀な社員を流出させるわけにはいかない」と役員たちが腹をくくった結果でした。土屋専務は「(大部分の商品の)価格を据え置いたとしても社員にしわ寄せはしない。私含め経営者のボーナスだけカットする」と語りましたが、この発言は、人件費を増やさずに、あるいは、増やすことができないまま、就労時間を減らすなどして最低賃金のラインを守っている企業があるという皮肉な現状を踏まえたものかもしれません。しかし、前回の記事「2023春闘、大企業の8割が「満額回答」、歴史的な賃上げ率の背景に人手不足」[2023.3.29配信]でも言及したように、物価が高騰しているにもかかわらず価格転嫁はなかなか進まず、景気も十分に回復していないという状況で、中小企業が賃上げをするのは現実的に容易なことではないでしょう。

「賃上げすれば、社員は必ずついてくる」

今回、大幅な賃上げを決断したワークマンには、過去の成功体験がありました。2014年、業績が伸び悩んでいたとき、「ベアで5年で年収を100万円増やす」と社員たちに発破をかけたそうです。

その後の快進撃はご存じのとおり。売れ筋のPB(プライベートブランド=自社で企画・開発したオリジナル商品)を増やし、充実させ、これまでの作業服のイメージを一新させた衣料品店「ワークマンプラス」が主力業態になるなど、「ワークマン」のブランド価値の上昇には目覚ましいものがあります。

土屋専務は「賃上げすれば、社員は必ずついてくる」と言います。賃上げには、従業員のモチベーションを上げる効果が確かにあります。経営者は、人材流出の防止や人材確保のためというネガティブな理由よりも、むしろ、従業員のQOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)を高め、活力をもって仕事をしてもらうためだと考えて賃上げを行なうほうが、経営全体にもよい影響がありそうです。

[2023.3.29]

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 2023春闘、ワークマンの場合「賃上げすれば社員は必ずついてくる」

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.h-yagi.jp/mt5/mt-tb.cgi/3700

コメントする